Inhalts-Warnung für sensible oder traumatisierte Menschen – folgende Themen finden Erwähnung:

Krieg, 2. Weltkrieg, Nationalsozialismus, Bombardierungen/Brände/Feuersturm, Kriegszerstörungen, Martin Bormann, Adolf Hitler, Hakenkreuz, KZs, Kriegsgefangenenlager, Schlachtfelder, gefallene Soldaten/Kriegstote

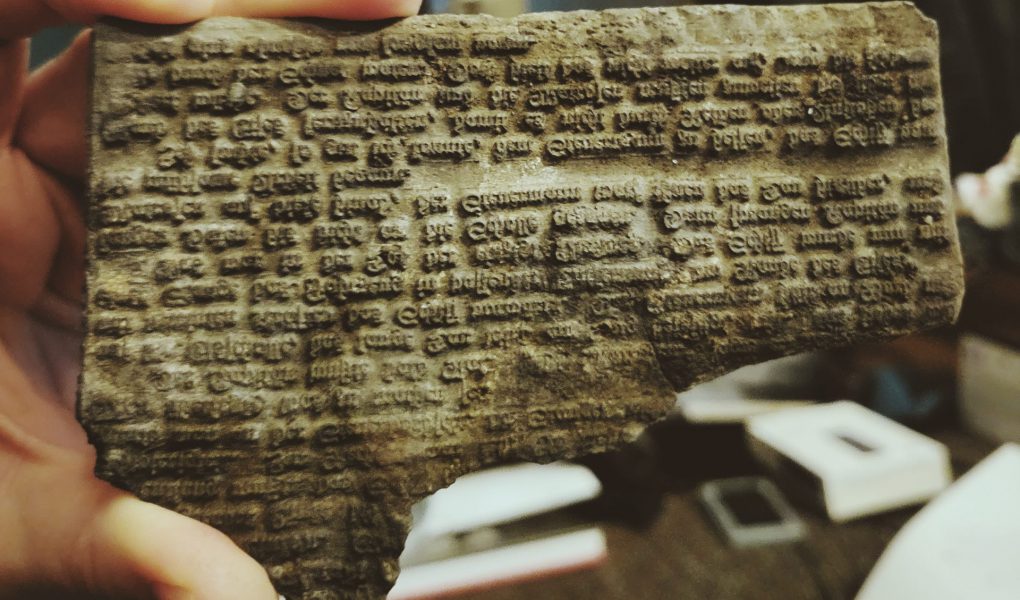

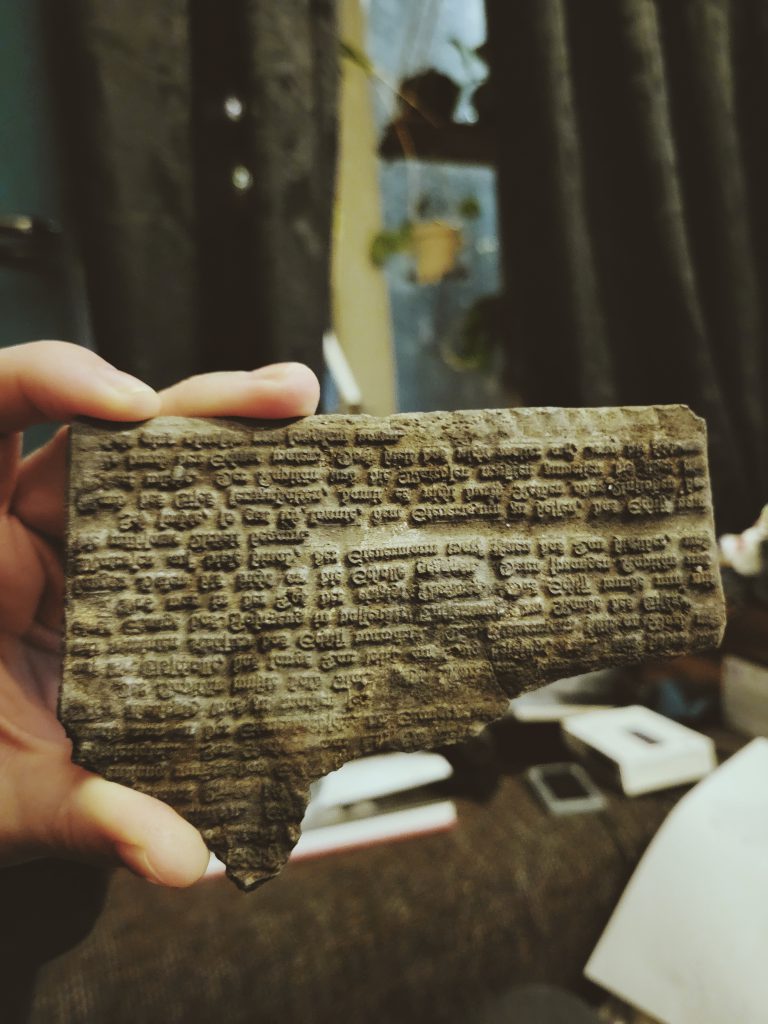

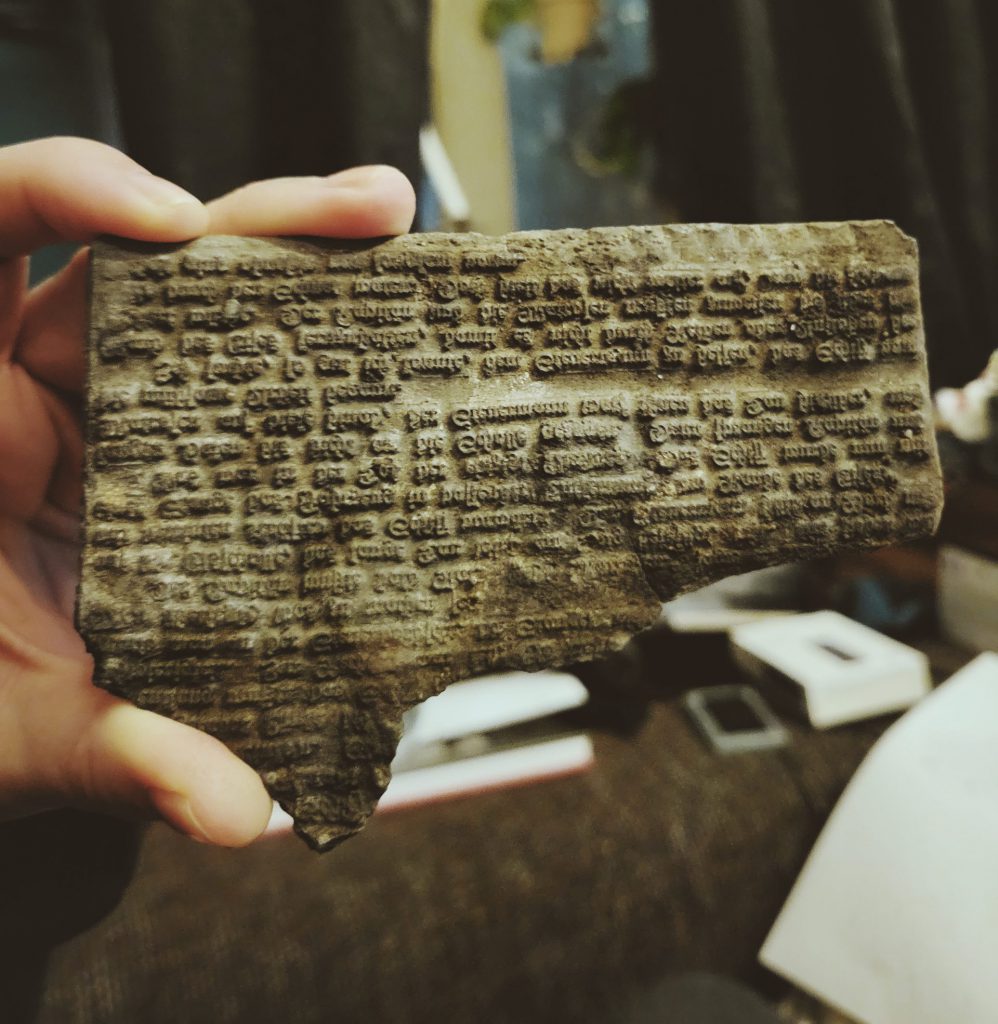

Passend zum diesjährigen Thema des Jahres 2025 der Stadt Leipzig „Mehr als eine Geschichte. Buchstadt Leipzig“ wurde im Sommer diesen Jahres eine Druckplatte eines Buches gefunden. Diese ist bei den Bombardierungen der Stadt derart verformt und beschädigt worden, dass sie nicht mehr zu retten war und entsorgt wurde. Fast 80 Jahre und 6 Monate später tauchte sie wieder auf.

Warum das Material nicht eingeschmolzen und wiederverwendet wurde, ist nicht klar. Eventuell ist das gesamte Gebäude der Druckerei eingestürzt und dann ist alles abtransportiert worden, der gesamte Schutt und alles, was eben in dem Gebäude war mit ihm, somit auch dieses Stück.

Nun möchte ich euch mitnehmen auf die Reise durch meine Recherchen. Mal sehen was rauszufinden war.

Ein erster Anhaltspunkt ist die Frakturschrift, die deutlich zu erkennen ist. Typografisch wird sie korrekter als »gebrochene Schrift« bezeichnet. Die Frakturschriften sind nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Repertoire der gängigen Satzschriften getilgt worden. (vgl. Kapr, 1993)

Die erste Frakturschrift für den Buchdruck wurde bereits 1513 von Hans Schönsperger in Augsburg verwendet und anschließend unter anderen auch von Albrecht Dürer. In den 1930er Jahren hatte sie dann ausgedient, die Hauptgründe dafür waren der Anspruch der Lesbarkeit und der Wunsch international mit der Zeit zu gehen, beziehungsweise sich anzupassen. Demnach nahm ihre Bedeutung bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts stetig ab. (vgl. ebd.)

Das änderte sich mit der Machtübernahme der Nationalsozialist*innen. Die Nazis glorifizierten die vermeintlich rein deutschen Wurzeln der Fraktur und verwendeten sie umfänglich. Doch bereits kurze Zeit später wurde sie verboten, da sie angeblich von Jüd*innen erfunden wurde. (vgl. ebd.) Hier seht ihr das Schreiben dazu:

Sie sollte also in Deutschland nun nicht mehr in Büchern, Urkunden, Briefen, Zeitungen verwendet werden, so der Aufruf. Die Umsetzung dauerte natürlich an, wie es mit solchen Dingen ist – von jetzt auf gleich konnte nicht der gesamte Druck auf die neuen Schriften umgestellt werden.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das Schicksal der Fraktur-Schriften endgültig besiegelt. (vgl. ebd.) Nunja, das gilt aber nur, wenn man außen vor lässt, dass Neonazis seit Jahrzehnten die Schrift wieder für ihre politischen Messages nutzen, auf T-Shirts, CD-Covern, Postern und mehr.

Dass die Nationalsozialist*innen der 40er-Jahre die Schrift selber verboten hatten, scheinen sie auszublenden, denn dadurch dass die Nazis sie als offizielle Schrift für viele Jahre verwendeten, hat sie sich fest in die Erinnerung der Menschen eingebrannt – wir verbinden sie mit dieser Epoche. Das ist schade, schaut man sich die lange Geschichte der Schrift an, aber so ist es eben. Das Hakenkreuz wird ja auch von der großen Mehrheit der Menschen nicht mehr in seiner ursprünglichen Verwendung und Bedeutung wahrgenommen.

Neonazis nutzen also diese Schrift wieder. Nun ist diese Platte aber älter, durch Fundort und -zustand können wir das schlussfolgern, daher können wir sie vor 1945 datieren schon mal.

Wie nun weiter?

Zunächst einmal wurde sie gereinigt, auch um die Wörter und Sätze besser lesen zu können…

Bevor ich aber nun versuchen sollte die Schrift zu lesen, fragte ich mich warum ist es überhaupt eine ganze Platte mit Schrift? Wurden nicht nur einzelne Lettern zusammengesetzt und dann gedruckt? Hätte ich nicht einzelne Blei-Lettern finden müssen, oder höchstens noch die in Klammern befestigten Buchstaben in einzelnen Zeilen?

Wir sind hier also beim Thema Bleisatz angelangt und müssen uns einlesen, um zu verstehen.

Bleisatz ist ein Verfahren zur Herstellung von Druckformen für den Buchdruck.

Einzelne Lettern oder Einzelbuchstaben, die aus einer Blei-Zinn-Antimon-Legierung gegossen sind, werden zu der vollständigen Form einer Seite zusammengesetzt.

Nach dem Abdruck kann die Druckform wieder in ihre Einzelteile zerlegt („abgelegt“) und die Lettern neu verwendet werden.”

druckwerkstatt ulm, o.S. / o.J.

Aber hier konnte eben nichts wieder zerlegt werden, es ist eine Platte. Warum?

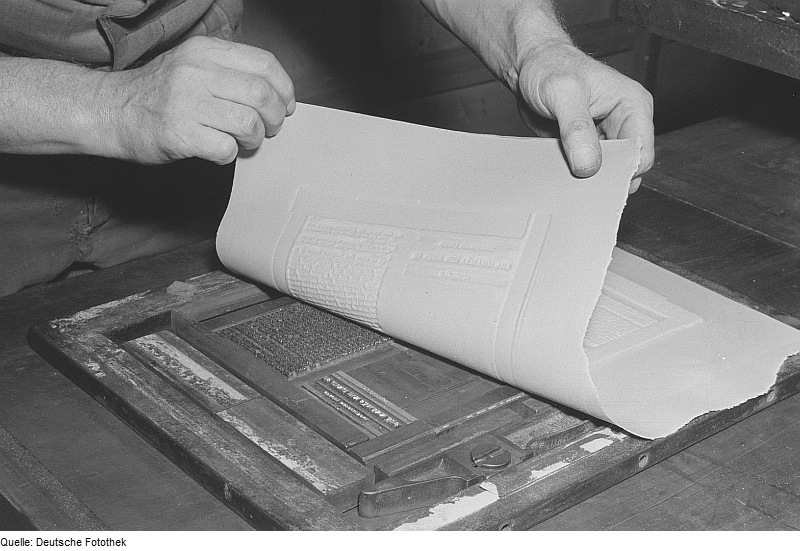

Ganz einfach: Damit bei höheren Auflagen etwas wiederholt gedruckt werden konnte, produzierte man manchmal Bleiabgüsse dieser einst per Hand oder mit Maschine gesetzten Formen.

Dafür musste zunächst die Zeitungs

[- oder Buch-]seite mit einzelnen Buchstaben (Lettern) plan gesetzt werden.Auf Spezialpappe wurde von dieser Vorlage mit hohem Druck eine Mater angefertigt.

Diese Pappe mit der eingepressten Zeitungs[- oder Buch-]seite wurde daraufhin in eine (…) Form gespannt und mit Blei ausgegossen.”

Stadtarchiv Lüneburg, 2024

Dieses Verfahren nennt sich “Stereotypie”. Die Stereotypie bietet große Vorteile. Sie ermöglichte jederzeit den Druck neuer Auflagen von den durch sie erzeugten Platten, wie ich es oben bereits schrieb. Noch mehr Einsparung gab es durch die “Matern”, also die Pappabgüsse, denn sie sind aufgrund des Materials billig, konnten eingelagert und dann erst bei Bedarf mit Blei ausgegossen werden.

Es war vermutlich keine Platte aus dem Rotationsdruckprinzip, denn sie wirkt nicht so als wäre sie mal rund, also zylindrisch gewesen einst – also ist sie keine sogenannte “Rundstero”. Hochdruck also, aber flach aufgedruckt. Das ist ein langsameres Druckverfahren, als wenn man die Platten routieren lässt.

Es wird Zeit die Schrift zu lesen. Dazu versuchte ich verschiedene Varianten. Ich hielt sie gegen einen Spiegel:

Leider konnte ich nichts lesen.

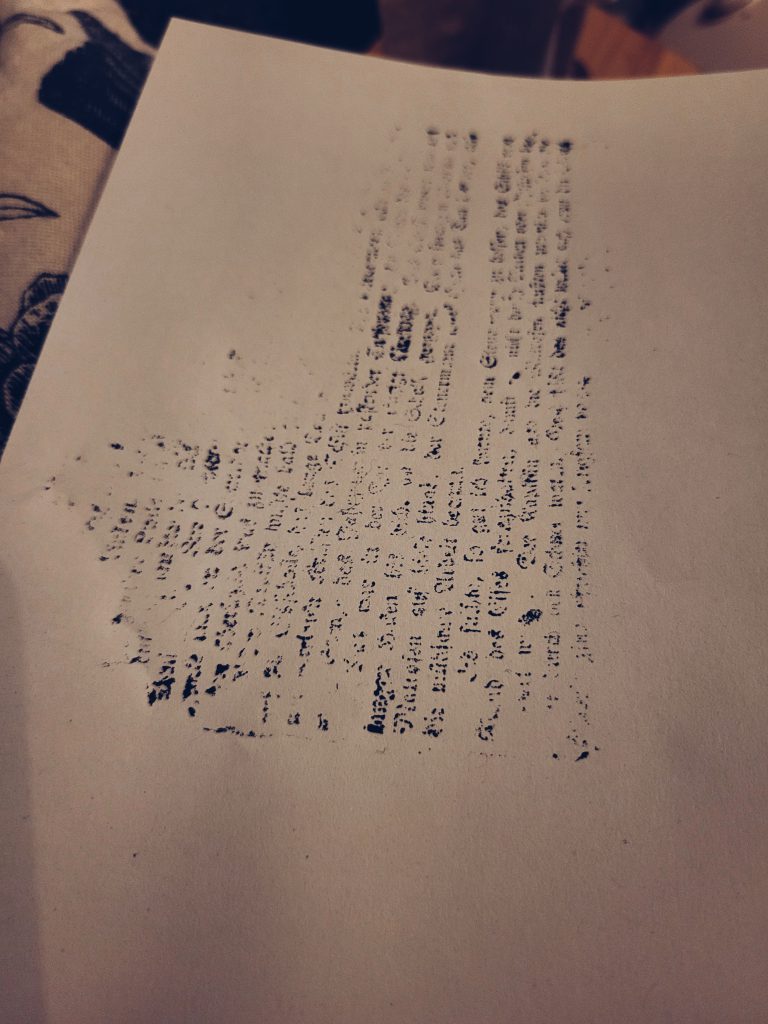

Dann versuchte ich die Schrift mit einem Bleistift durchzudrucken, in dem ich ein Papier auflegte und drüber zeichnete. Aber es war immernoch zu undeutlich. Also letzte Idee:

Sollte ich versuchen sie zu drucken??? Nach all den Jahren in der Erde sollte sie wieder ihre ursprüngliche Aufgabe erfüllen? Ich schaute, was ich dazu Zuhause hatte und probierte dann tatsächlich einen Druck mit einer wasserlöslichen Stempelfarbe.

Das Ergebnis war sehr unzufriedenstellend. Ich hätte es mir denken können, dazu brauch es eine “klebrigere” Druckfarbe, nicht so dünnflüssig wie Stempelfarbe. Das war also ein Reinfall. Dazu habe ich wirklich enorm gezittert. Solche Experimente mit originalen Artefakten (aus dem Krieg) sind eigentlich inakzeptabel, selbst wenn sich niemand für diese Fundstücke interessiert. Sie sind einfach nicht alt genug für ein historisches / archäologisches Interesse.

Artefakte aus dem Krieg sind bisher meist nur von den wissenschaftlichen Disziplinen untersucht, wenn sie an besonderen Orten wie KZs, Kriegsgefangenenlager oder besonderen Schlachtfeldern (Kriegsschauplätzen) sind. Aber selbst dann, wird oft auf Freiwillige zurückgegriffen, die bei regelmäßigen Ausgrabungen helfen und die Untersuchungen dienen nicht zuforderst archäologischem Interesse, zum Beispiel bei solchen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., der exemplarisch dafür steht, dass es eher um die Bergung von ehemaligen Soldaten geht, als um Archäologie der Orte.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine humanitäre Organisation. Er widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, Kriegstote im Ausland zu suchen und zu bergen, sie würdig zu bestatten und ihre Gräber zu pflegen.”

Versteht mich nicht falsch, ich will sie nicht schlecht machen! Sie machen eine wichtige Arbeit, gerade für die Familien, die durch die Bergungen wissen, was mit ihren Verwandten passiert ist. Denn schon seit mehr als hundert Jahren suchen und bergen sie deutsche und andere Kriegstote. Vor 2 Jahren haben sie den einmillionsten Kriegstoten gefunden und sicher gestellt.

Aber noch gibt es kaum Veröffentlichungen zu der Neuzeitarchäologie des 2.Weltkrieges. Erst 2023 wurden Grundsätze, wie mit Funden und sogenannten Massenfunden aus der NS-Zeit umgegangen werden soll geschrieben und 2024 veröffentlich. Diese haben Archäolog*innen des Bundesdenkmalamtes in Wien (BDA), des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege in München (BLfD) und der Universität Wien (Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie) im vergangenen Jahr erarbeitet. (vgl. Bundesdenkmalamt Wien, 2024).

Manchmal graben Stadtarchäolog*innen Stellen aus, die für die jeweilige Stadt im Krieg relevant waren. Aber in größeren Rahmen gibt es eben noch zu wenig Interesse daran, eventuell dann in 300-400 Jahren. 😉

Nun kommen wir aber zurück zum Thema.

Panisch wusch ich die Druckplatte, nachdem ich den Versuch eines Printes nach über 80 Jahren durchgeführt hatte. Sie ging restlos sauber, zuminst was mit dem bloßen Auge erkennbar war. Glück gehabt! Hätte auch anders ausgehen können.

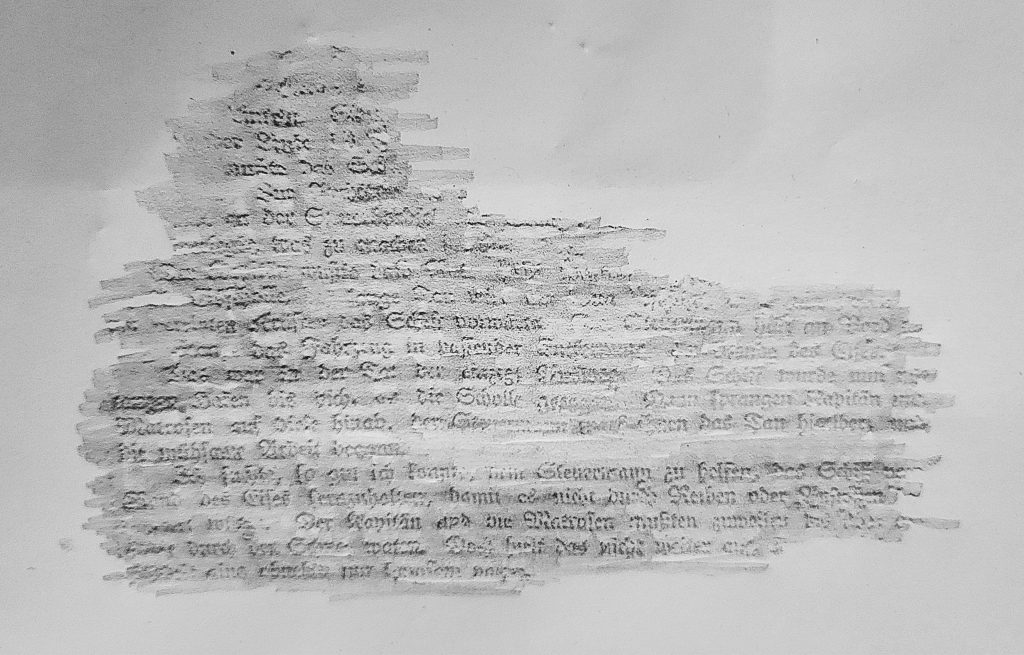

Ich musste erneut meinen Grips anstrengen. Aber das Einzige, was mir einfiel, war nochmal einen Versuch mit dem Durchdruck zu probieren, wie ich es am Anfang machte. Also nochmal Bleistift raus und ordentlicher als vorher drüber kratzen.

Und jetzt kam endlich der entscheidende Moment, in dem ich merkte, dass ich die Platte die gesamte Zeit verkehrtherum gehalten hatte – es war nicht der obere sondern der untere Teil der Druckplatte. Nun war das Lesen natürlich einfacher. 😉

Es war mir möglich Teile der unteren Zeilen zu lesen. Ihr könnt es ja gern mal selber probieren! Hier oben drüber habe ich den Abdruck eingefügt. Ich musste ihn fotografieren, drehen, spiegeln und dann bearbeiten (Kontrast, Helligkeit, Schärfe), damit es zu lesen geht.

Die – für mich – lesbaren Teile des Satzes suchte ich über eine Internetsuchmaschine und kam direkt auf den richtigen Text. Hier der Ausschnitt, den ich lesen konnte:

Ich suchte, so gut ich konnte, dem Steuermann zu helfen, das Schiff vom Rande des Eises fernzuhalten, damit es nicht …”

Der Link, auf dem ich landete, war dieser: https://www.projekt-gutenberg.org/svensson/nonni/chap017.html und hier war der gesamte Text abgeschrieben zu finden. Ich konnte also auch alles vor und nach dem entzifferten Satzteil nun deutlich lesen. Zählt man ungefähr die Zeilen, die vorhanden sind, dann handelt es sich ca. um diesen Ausschnitt aus dem Buch:

Doch hier entstand eine große Schwierigkeit.

Zur Rechten war kein Eis mehr in unmittelbarer Nähe, und so konnte man an der Steuerbordseite die Stangen nicht benutzen.

Die Arbeit stockte. Man überlegte, was nun zu machen sei.

Der Kapitän wußte bald Rat.

»Die Matrosen«, sagte er, »gehen mit mir auf die Eisscholle, das lange Tau wird am Bug befestigt, und dann ziehen wir mit vereinten Kräften das Schiff vorwärts. Der Steuermann hält an Bord mit einer Stange das Fahrzeug in passender Entfernung vom Rande des Eises.«

Das war in der Tat der einzige Ausweg.

Das Schiff wurde nun mit langen Haken bis dicht an die Scholle gezogen.

Dann sprangen Kapitän und Matrosen auf diese hinab, der Steuermann warf ihnen das Tau hinüber, und die mühsame Arbeit begann.

Ich suchte, so gut ich konnte, dem Steuermann zu helfen, das Schiff vom Rande des Eises fernzuhalten, damit es nicht durch Reiben oder Anstoßen behindert würde.

Der Kapitän und die Matrosen mußten zuweilen bis über die Knie durch den Schnee waten. Doch hielt das nicht weiter auf, denn die schwere Arbeit ging ohnehin nur langsam voran.

Svensson, 17. Kapitel namens “Im Kampfe mit Eisbären”

Was ist das für eine Internetseite, auf der ich den Ausschnitt fand?

Gutenberg-DE wurde in den Kindertagen des Internet im Jahr 1994 gegründet. (…) Mit Gutenberg-DE bieten wir die weltweit größte deutschsprachige Volltext-Literatursammlung kostenlos für alle an: für Schüler*innen, Lehrer*innen und Student*innen, für Menschen, die Deutsch lernen möchten und für alle, die einfach Freude am Lesen haben.

Projekt Gutenberg (Anmerkung: nachträglich gegendert)

Viel spannender aber die Frage: Was ist es nun für ein Buch???

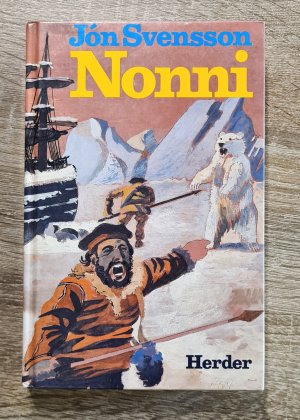

“17. Im Kampfe mit Eisbären” ist der Titel des 17. Kapitels aus dem Buch “Nonni” von Jón Svensson, in dem die Auseinandersetzung mit dem Eis beschrieben wird und wie die Schiffsmannschaft versucht, das Schiff manuell aus dem Eis zu befreien. Der Ausschnitt, den ich fand, bezieht sich also auf die Bemühungen der Crew, das Schiff von Hand aus dem Eis zu manövrieren, um die offene See zu erreichen. Dabei meinen manche der Titel ist metaphorisch zu verstehen, da es nicht um einen wirklichen Kampf gegen einen Eisbären geht, sondern um den Kampf des Schiffes gegen das Eis.

Hier seht ihr das Buch in einer Ausgabe von 1980:

DER AUTOR: Jón Svensson war Theologe, Lehrer und Schriftsteller. Island, das kleine Land am nördlichsten Rand der Welt, war seine Heimat.

In Deutschland waren seine Geschichten äusserst beliebt. “Es sind Geschichten von Freiheit und Abenteuer, von Bootsfahrten und Ausritten, von Eisbärkämpfen, von Bergen und Meer in einem Land zwischen Feuer und Eis. Denn die Abenteuer des Jungen Nonni spielen in Island, und so erfahren die Leser von den Schönheiten, aber auch von den bedrohlichen Naturgewalten dieser Insel hoch im Norden.” – so schrieb es Kirsten Serup-Bilfeldt für den Deutschlandfunk, 2019.

Jón Svensson benennt seinen Hauptdarsteller / seine Figur in den Büchern mit dem Kosenamen, den ihm seine Mutter gab: „Nonni“. Der kleine Nonni, der 1857 in dem kleinen Ort Möðruvellir im Norden Islands zur Welt gekommen ist, verlebt dort eine arme, aber glückliche Kindheit. (vgl. Serup-Bilfeldt, 2019) Ab 1906 schrieb – der nun nicht mehr so kleine Nonni – aka Jón zwölf „Nonni-Bücher“ in deutscher Sprache über seine freie und ungebundene Jugend auf Island und sein späteres Leben und Wirken in Europa, USA und Japan.

Da er also die Geschichten auf Basis seines Lebens aufbaut, behandelt auch der Ausschnitt, den ich auf der Druckplatte vor fand, die Abenteuer des Autors selbst, der als Steuermann auf einem Schiff tätig war, welches im Eis gefangen war.

Jón Svensso besaß neben dem Schreiben auch eine besondere Erzählbegabung. Er hielt geschätzt 5000 Vorträge in aller Welt, zumeist in vollbesetzten Sälen. (vgl. Pétursdóttir, 2007, S. 22)

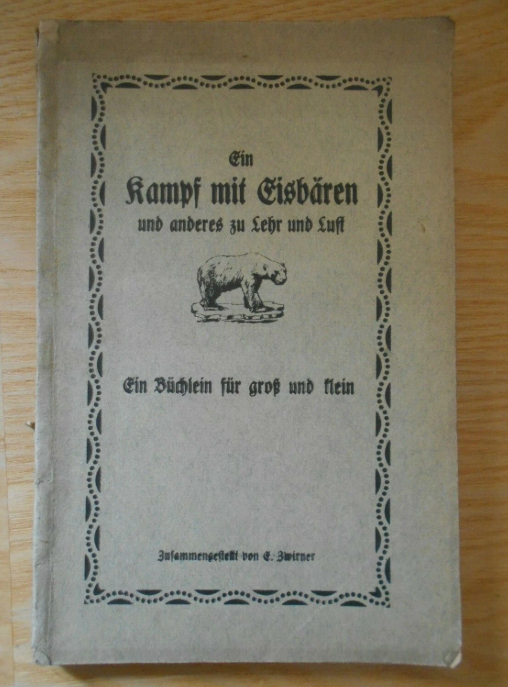

Hier seht ihr eine Ausgabe des Buches, aus dessen Zeit die Druckplatte ungefähr stammt. Dieses Beispiel ist von 1927 und das müsste ungefähr hinkommen. Leider konnte ich keinen Blick rein werfen, dass ich schauen könnte, ob die Seite mit dem Schriftsatz der Platte überein stimmt, aber das kann ja noch kommen.

Wir haben es also gelöst, das Rätsel um den Inhalt des Textes der Druckplatte. Nun bleibt nur noch eins zu klären, wie ist sie dort hingekommen?

Bettina Baltschev, vom MDR, schrieb:

Leipzig wurde im 18. Jahrhundert zur Hauptstadt des deutschen Buchhandels.

Im sogenannten Graphischen Viertel prägen Verlage, Druckwerkstätten und Buchhandlungen das Stadtbild im Leipziger Osten.

Die Buchmesse, die Gründung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und die Deutsche Nationalbibliothek festigen den Ruf Leipzigs als Buchstadt.”

Baltschev, 2025

Leipzig ist also eine Buchstadt und das schon viele Jahrhunderte. Bereits um 1500 gibt es in der Stadt elf Druckereien. Zum zentralen Verlagsort wird Leipzig im 17. Jahrhundert. Auch in Sachen Ausbildung geht hier Vorzeigbares, zum Beispiel an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, die mit ihrer Gründung im Jahr 1764 zu den ältesten Kunsthochschulen Deutschlands zählt. (vgl. Baltschev, 2025)

Das Bibliothekswesen ist ebenfalls erwähnenswert: “Seit 1913 sammelt die Deutsche Nationalbibliothek alles, was in deutscher Sprache in und außerhalb Deutschlands erscheint, dazu fremdsprachige Publikationen über Deutschland. Mit ihren vier Erweiterungsbauten am Deutschen Platz ist sie die größte Bibliothek Deutschlands und eine der zehn größten Bibliotheken der Welt.” (vgl. ebd.)

Manche, wie der Leipziger Verleger Philipp Erasmus Reich, meinen Leipzig wäre die “Hauptstadt des deutschen Buchhandels”. (vgl. ebd.) Auch wenn manch andere Städte da vielleicht wiedersprechen würden, ist aber doch nicht zu leugnen, dass Leipzig um die Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts der wichtigste Standort für deutsche Verlage und Buchgroßhändler*innen war. (vgl. Stadt Leipzig, o.J.) Brockhaus und Reclam sind nur einige Beispiele, die sicherlich viele von euch kennen sollten.

Um die Ausmaße zu verstehen, wie sehr das Buch Leipzig bestimmte, hier ein Zitat:

Um 1913 gab es in Leipzig etwa 2.200 Standorte von Betrieben des Buchgewerbes, über 90 Prozent davon hatten ihren Sitz im Graphischen Viertel.

In manchen Straßen gab es in jedem Haus ein Unternehmen des Buchgewerbes.

10 Prozent der Leipziger Bevölkerung arbeiteten damals in diesem Bereich.

Stadt Leipzig, o.J.

Im Krieg verlor Leipzig viel von dem Ruf als Buchstadt Warum? Jüdische Verleger*innen werden vertrieben, Verlage wandern ab. (vgl. Baltschev, 2025)

Und dann gab es eben auch noch die Bombardierungen. Bis 1943 war Leipzig von großen Kriegszerstörungen verschont geblieben. Das änderte sich dann aber schlagartig. In Leipzig, wie in allen (größeren) Städten, wurde Kriegsgerät hergestellt – zum Beispiel Flugzeuge (vgl. Groehler, 1990, S. 202), dazu wurden Truppen der Wehrmacht über die großen Bahnhöfe umgeleitet. Infrastruktur zählte daher stets zu einem lohnenden Ziel für Bombardierungen.

Schließlich sollte ein Flächenbombardement Leipzigs die Kriegsbegeisterung der Deutschen erschüttern (vgl. Horn, 1995, S. 77.). Und nicht zuletzt spielten die Betriebe im Graphischen Viertel eine wichtige Rolle bei der Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda (vgl. Stadt Leipzig, o.J.). Somit wurde Leipzig zum Ziel.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1943 flogen hunderte britische Bomber einen vernichtenden Großangriff auf Leipzig.

Dabei wurde insbesondere das Zentrum der Stadt innerhalb des Ring sowie die angrenzenden Stadtteile stark getroffen, darunter auch das Graphische Viertel. Die großflächigen Brände erzeugten einen Feuersturm, der verbrannte Papierfetzen bis nach Halle trug.

Die Bücherlager großer Buchhändler und Antiquare fingen Feuer und brannten teilweise wochen- und monatelang. In einigen Druckereien und Setzereien floss das Metall geschmolzener Drucktypen die Treppen herunter. Schätzungen zufolge verbrannten in dieser Nacht und ihrer Folge etwa 50 Millionen Bücher.

Für das Graphische Viertel bedeutete die Zerstörung das Aus. Nach dem Krieg konnte es nur teilweise wiederaufgebaut werden, zahlreiche Betriebe siedelten sich im Westen des geteilten Deutschlands an.

Stadt Leipzig, o. J.

Hier haben wir es! Das Zitat, dass sogar belegt, wie solche Druckplatten unter den Bombardierungen litten und zerstört wurden – teils oder ganz “geschmolzen” sind. Das würde auch erklären, warum die Platte so uneben ist. Oben sieht man sowas wie kleine Bläschen, das könnte auf Hitze hindeuten.

Aber zurück zum Zitat, 50 Millionen Bücher zerstört – eine unfassbare Zahl! Und dadurch dass eben auch Mater und Druckplatten in den Feuern verbrannten, wurden nicht nur Bücher, sondern auch der potentielle Nachdruck erschwert oder verhindert.

So haben wir viele Fragen rund um dieses Stück Geschichte beantworten können. Klar wäre ich froh gewesen, wenn ich herausgefunden hätte wer dieses Buch in Leipzig gedruckt hat und ob diese Druckerei ebenfalls zerstört wurde bei den Bombardierungen – also einen ganz klaren Zusammenhang. Selbst nach langer Recherche konnte ich keinen Verlag finden, der in Leipzig dieses Buch verlegt hat, es war bei dem Autor eigentlich meist in Freiburg der Herder Verlag (recht bekannter Verlag). Aber nur weil es hier nicht verlegt wurde, konnte es ja hier gedruckt worden sein. Leider hab ich keinen festen Beleg dafür.

Aber so bleibt ein Teil eben ein Mysterium. So ist das manchmal – nicht alle Fragen können immer geklärt werden bei solchen Fundstücken. Vielleicht ja irgendwann einmal!

Eins bleibt abschließend noch festzuhalten: Auch wenn vieles im Krieg und damit besonders durch die Schuld der Nazis und ihren Angriffskrieg zerstört wurde, bleibt Leipzig auch heute eine Buchstadt. (vgl. Baltschev, 2025) Das sollte spätestens allen bewusst werden, wenn sie einmal zur großen Buchmesse gehen.

Ich hoffe es hat euch gefallen, was ich herausgefunden habe.

Eure Bewahrerin

BUCHQUELLEN:

Kapr, A. (1993): Fraktur. Form und Geschichte der gebrochenen Schriften. Mainz: Hermann Schmidt.

Pétursdóttir, B. (2007): Jón Svensson. Nonni. Leben und Werk. Verlag Nonnahús.

Groehler, O. (1990): Bombenkrieg gegen Deutschland, Berlin: Akadamie-Verlag.

Horn, B. (1998): Leipzig im Bombenhagel – Angriffsziel Haddock Zu den Auswirkungen der alliierten Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg auf die Stadt Leipzig. Schmidt-Römhild Verlag.

ANDERE QUELLEN:

druckwerkstatt ulm (o.J.): Am Anfang steht das Wort: der Bleisatz. Abgerufen unter: https://www.druckwerkstatt-ulm.de/drucktechniken/bleisatz

Sadtarchiv Lüneburg (2024): Facebookbeitrag zu 2 Druckplatten aus Blei aus der Stern‘schen Druckerei in Lüneburg.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.: Über uns. Abgerufen unter: https://www.volksbund.de/ueber-uns

Serup-Bilfeldt, K. (2019): Jesuit und Autor Jón Svensson – Der Karl May des Nordens. Abgerufen unter: https://www.deutschlandfunk.de/jesuit-und-autor-jon-svensson-der-karl-may-des-nordens-100.html

Baltschev, B. (2025): Leipzig: Geschichte und Gegenwart der Buchstadt. Abgerufen unter: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/buchstadt-themenjahr-geschichte-buchhandel-verlag-kultur-news-100.html

Stadt Leipzig (o.D.): Das historische Buchviertel. Abgerufen unter: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/unsere-stadt/stadtgeschichte/historisches-aus-1000-jahren/buchstadt-leipzig/das-historische-buchviertel

QUELLEN ZUR STEREOTYPIE:

Diese Ausschnitte basieren auf dem Artikel Stereotypie. In: Meyers Konversations–Lexikon. 4. Auflage. Band 15, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 300.

Dort genannte Literatur:

- H. Meyer, Handbuch der Stereotypie (Braunschweig 1838);

- Isermann, Anleitung zum Stereotypengießen (Leipzig 1869);

- Archimowitz, Die Papierstereotypie (Karlsruhe 1862);

- Böck, Die Papierstereotypie (Leipzig 1885);

- Kempe, Wegweiser durch die Stereotypie und Galvanoplastik (das. 1888).