Inhalts-Warnung für sensible oder traumatisierte Menschen – folgende Themen finden Erwähnung:

Krieg, 2. Weltkrieg, Nationalsozialismus, Bombardierungen/Brände, Kriegszerstörungen, KZs, Diebstähle, unethischer Umgang mit Leichen, Verlust des Opas, Diebstahl einer Leiche

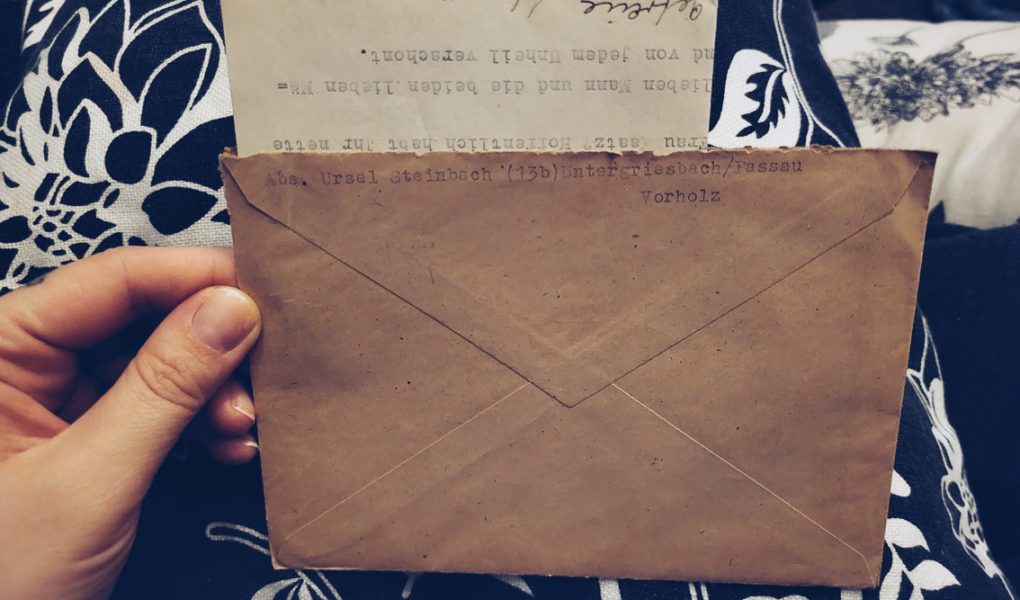

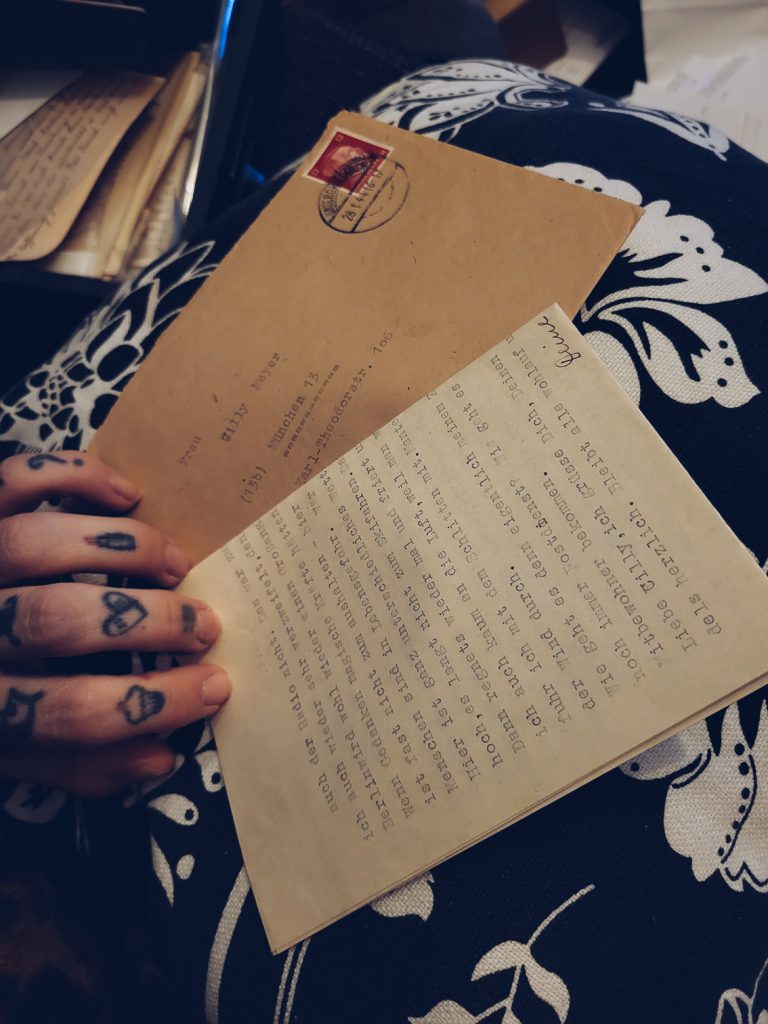

Sammelt man Briefe, kann es schon mal zu skurrilen Funden kommen. Einen davon mag ich euch heute vorstellen. Der Titel verrät ja schon, worum es geht – einen geklauten Opa. Absolut wüst. Wie kam es dazu?

Lest doch mal selbst:

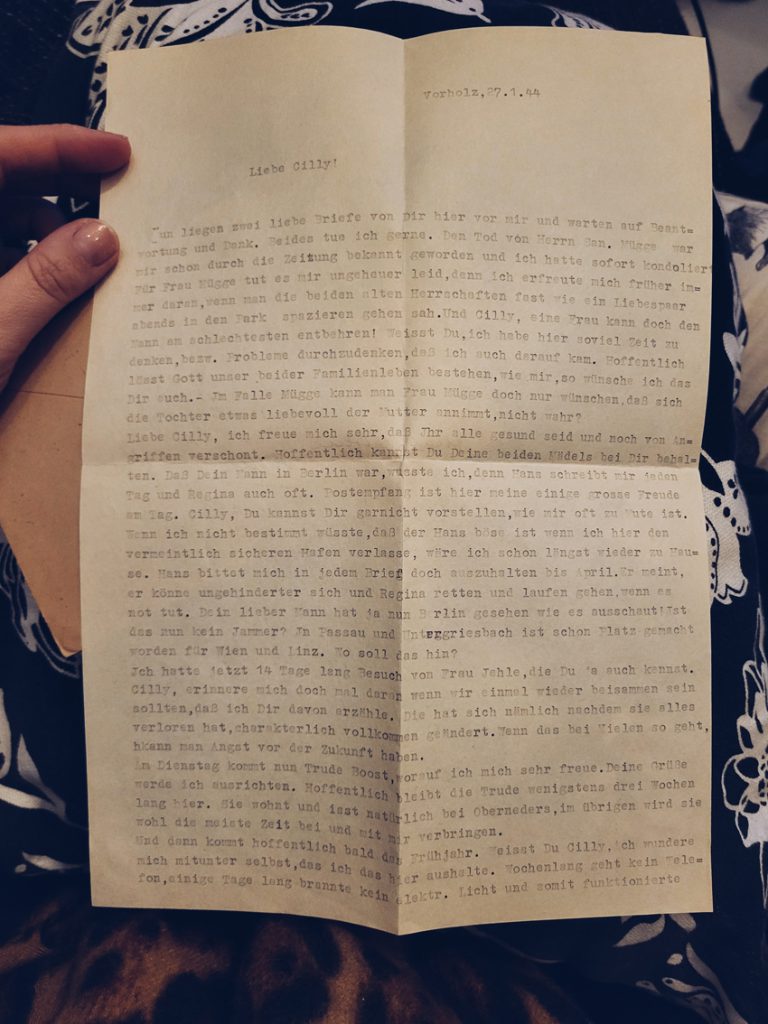

Vorholz, 27.1.44

Liebe Cilly!

nun liegen zwei liebe Briefe von Dir hier vor mir und warten auf Beantwortung. Beide tue ich gerne. Den Tod von Herrn San. Mügge war mir schon durch die Zeitung bekannt geworden und ich hatte sofort kondoliert. Für Frau Mügge tut er mir ungeheuer leid, denn ich erfreute mich früher immer daran, wenn man die beiden alten Herrschaften fast wie ein Liebespaar anends in den Park spazieren gehen sah. Und Cilly, eine Frau kann doch den Mann am schlechtesten entbehren! Weißt Du, ich habe hier soviel Zeit zu denken, bezw. Probleme durchzudenken, daß ich auch darauf kam. Hoffentlich lässt Gott unser beider Familienleben bestehen, wie mir, so wünsche ich das Dir auch. — Im Falle Mügge kann man Frau Mügge doch nur wünschen, daß sich die Tochter etwas liebevoll der Mutter annimmt, nicht wahr?

Liebe Cilly, ich freue mich sehr, daß Ihr alle gesund seid und noch von Angriffen verschont. Hoffentlich kannst Du Deine beiden Mädels bei Dir behalten. Daß Du mit dem Mann in Berlin war, wusste ich, denn Hans schreibt mir jeden Tag und Regina auch oft. Postempfang ist hier meine einige grosse Freude am Tag. Cilly, Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mir oft zu Mute ist. Wenn ich nicht bestimmt wüsste, daß der Hans böse ist wenn ich hier den vermeintlich sicheren Hafen verlasse, wäre ich schon längst wieder zu Hause. Hans bittet mich in jedem Brief doch auszuhalten bis April. Er meint, er könne ungehinderter sich und Regina retten und laufen gehen, wenn es not tut. Dein lieber Mann hat ja nun Berlin gesehen wie es ausschaut! Ist das nun kein Jammer? In Passau und Untergriesbach ist schon Platz gemacht worden für Wien und Linz. Wo soll das hin?

Ich hatte jetzt 14 Tage lang Besuch von Frau Jehle, die Du ja auch kennst. Cilly, erinnere mich doch mal daran wenn wir einmal wieder beisammen sein sollten, daß ich Dir davon erzähle. Die hat sich nämlich nachdem sie alles verloren hat, charakterlich vollkommen geändert. Wenn das so Vielen so geht, kann man Angst vor der Zukunft haben.

Am Dienstag kommt nun Trude Boost, worauf ich mich sehr freue. Deine Grüße werde ich ausrichten. Hoffentlich bleibt die Trude wenigstens drei Wochen lang hier. Sie wohnt und isst natürlich bei Oberneders, im übrigen wird sie wohl die meiste Zeit bei und mit mir verbringen.

Und dann kommt hoffentlich bald das Frühjahr. Weisst Du Cilly, ich wundere mich mitunter selbst, das ich das hier aushalte. Wochenlang geht kein Telefon, einige Tage lang brannte kein elekt. Licht und somit funktionierte …

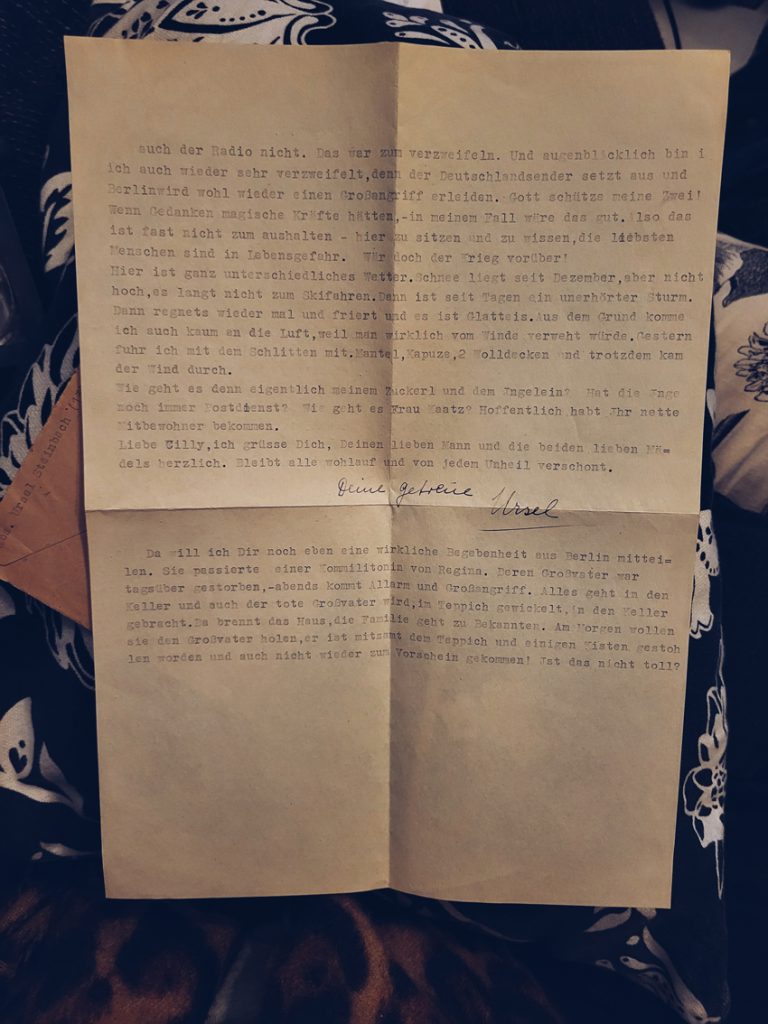

NEUE SEITE

… auch der Radio nicht. Das war zum Verzweifeln. Und augenblicklich bin ich auch wieder sehr verzweifelt, denn der Deutschlandsender setzt aus und Berlin wird wohl wieder einen Großangriff erleiden. Gott schütze meine Zwei! Wenn Gedanken magische Kräfte hätten,- in meinem Fall wäre das gut. Also das ist fast nicht zum aushalten — hier sitzen und zu wissen, die liebsten Menschen sind in Lebensgefahr. Wär doch der Krieg vorüber!

Hier ist ganz unterschiedliches Wetter. Schnee liegt seit Dezember, aber nicht hoch, es langt nicht zum Skifahren. Dann ist seit Tagen ein unerhörter Sturm. Dann regnets wieder mal und friert und es ist Glatteis. Aus dem Grund bekomme ich auch kaum an die Luft, weil man wirklich vom Winde verweht würde. Gestern fuhr ich mit dem Schlitten mit. Mantel, Kapuze, 2 Wolldecken und trotzdem kam der Wind durch.

Wie geht es denn eigentlich meinem Zuckerl und dem Ingelein? Hat die Inge noch immer Postdienst? Wie geht es Frau Kaatz? Hoffentlich habt Ihr nette Mitbewohner bekommen.

Liebe Cilly, ich grüsse Dich, Deinen lieben Mann und die beiden lieben Mädels herzlich. Bleibt alle wohlauf und von jedem Unheil verschont.

Deine getreue Ursel

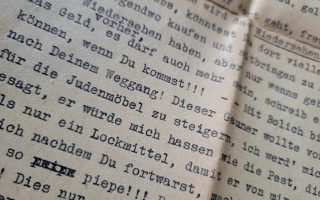

Da will ich Dir noch eben eine wirkliche Begebenheit aus Berlin mitteilen. Sie passierte einer Kommilitonin von Regina. Deren Großvater war tagsüber gestorben, — abends kommt Alarm und Großangriff. Alles geht in den Keller und auch der tote Großvater wird, im Teppich gewickelt, in den Keller gebracht. Da brennt das Haus, die Familie geht zu Bekannten. Am Morgen wollen sie den Großvater holen, er ist mitsamt dem Teppich und einigen Kisten gestohlen worden und auch nicht wieder zum Vorschein gekommen! Ist das nicht toll?

BRIEF ENDE

Wow, was für eine Geschichte! Aber Berlin lag im Chaos….es ist vorstellbar.

Im Januar 1944 befand sich Berlin noch nicht unmittelbar an der Front, doch war Berlin bereits stark vom Krieg gezeichnet. Viele Berliner*innen waren durch Zerstörung, Hunger und Angst erschöpft.

Die alliierten Luftangriffe hatten seit 1943 deutlich zugenommen und hinterließen große Zerstörungen in vielen Stadtteilen. So gab es im Januar 1944 (wir gehen mal davon aus, dass der beschriebene Fall im Januar war, an dem auch der Brief geschrieben wurde) mehrere Luftangriffe: in der Nacht vom 1. zum 2. Januar, vom 2. zum 3.; 20. auf den 21.01. Bei jedem dieser Angriffen wurde eine Bombenlast von geschätzt über 1000t abgeworfen. (Middlebrook, 2010)

Infolge dieser Angriffe und der allgemeinen Versorgungskrise kam es immer häufiger zu Diebstählen, insbesondere nach Bombenangriffen. In der chaotischen Lage während und nach den Angriffen wurden verlassene oder beschädigte Wohnungen, Keller, Geschäfte und Lagerhäuser geplündert – teils von organisierten Banden, teils von Einzelpersonen, die aus Not handelten – das kann man Gerichtsakten und Polizeiberichten aus der Zeit entnehmen.

Das betraf auch Kinder. So berichtete mir ein Bekannter, ein Zeitzeuge, dass sein Vater im Krieg verstorben war und seine Mutter schwer krank zu Hause lag. Er war der Einzige, der sie und sich selbst ernährte. Arbeit gab es nicht für ein so kleines Kind. Sie stahlen, was sie konnten, betrogen mit Essensmarken usw. In zerbombten Häusern versuchten sie, in die Keller zu kommen, um dort eingelegte Nahrungsmittel zu finden. So überlebte er – und seine Mutter auch.

Auch in weniger stark zerstörten Gebieten nahmen Diebstähle und Einbrüche zu. Lebensmittel, Brennstoffe, Kleidung und andere Alltagsgüter waren knapp und auf dem Schwarzmarkt sehr begehrt. Es gibt unzählige Fotografien von Holzdieben und Menschen, die Schutt von zusammengestürzten Gebäuden durchsuchen nach Wertsachen und Holz. Ebenso finden sich Bilder von Schwarzmärkten, auf dem die Menschen eintauschten, was sie noch besaßen (oder geklaut hatten) gegen Essen oder Luxusartikel wie Kaffee, Zigaretten oder Butter/Brot/Kartoffeln/Fleisch. Auch Fahrräder waren sehr beliebt. Das war verboten, denn die Ausgabe vieler dieser Güter war durch Bezugsmarken geregelt, daher versuchte man sowohl im Krieg, als auch danach, diese Schwarzmärkte zu unterbinden.

Viele Menschen, besonders aus der Arbeiter*innenschaft (aus ärmeren Schichten) oder der ausgebombten Bevölkerung, sahen sich gezwungen, Eigentum anderer anzutasten, um das eigene Überleben zu sichern. Besser Gestellte hatten Reserven angelegt oder kamen durch ihr Geld und Kontakte leichter an Lebensmittel und andere Güter.

Die Polizei versuchte, mit verstärkten Kontrollen und harten Strafen gegenzusteuern, war jedoch zunehmend überfordert – nicht zuletzt wegen Personalmangels, Luftschutzaufgaben und der allgemeinen Kriegsbelastung.

So war das Jahr 1944 in Berlin geprägt von wachsender sozialer Not, Unsicherheit – und einer Zunahme an Diebstahl und alltäglicher Kriminalität, die ein Vorzeichen des vollständigen Zusammenbruchs war, der 1945 folgen sollte. Der Januar 1944, zur Zeit des Briefes, markiert einen Punkt, an dem der soziale und moralische Zerfall im Alltag Berlins spürbar wurde – lange bevor die Front die Stadt im Frühjahr 1945 tatsächlich erreichte. Dazu passt dann auch der Diebstahl des Opas.

Schauen wir noch, was es sonst noch zu recherchieren gibt!!

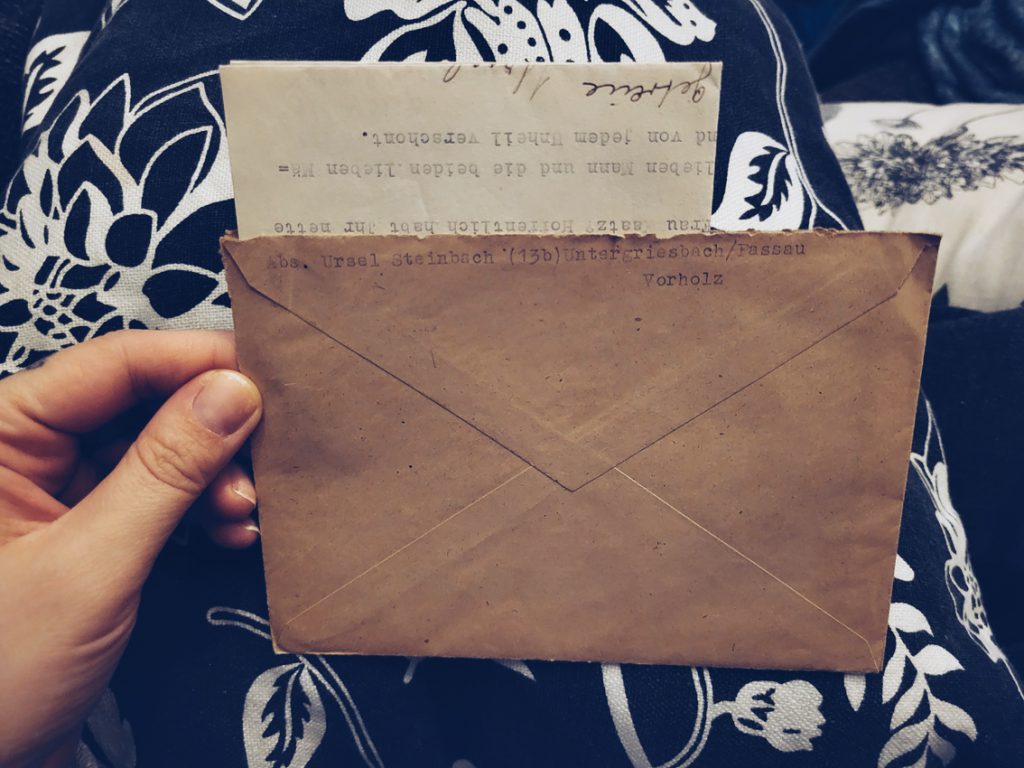

Zunächst einmal hat „Ursel“ (Steinbach), die Senderin des Briefes, zwar ursprünglich wohl in Berlin ansässig, wo ja ihr Mann und ihre Tochter geblieben sind – in Vorholz (Untergriesbach) zur Zeit des Briefeschreibens gewohnt. Das ist ein Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern. Sie scheint sich dort aus Sicherheitsgründen hingerettet zu haben, da Berlin eben so stark betroffen war von Bombardierungen. Warum ihre Tochter nicht mit kam, ist schwer nachzuvollziehen, da man gerade die Kinder aus den größeren Städten herausgebracht hat.

Hier seht ihr das Haus in Untergrießbach 13 – 13b, wie in dem Brief erwähnt, konnte ich nicht finden.

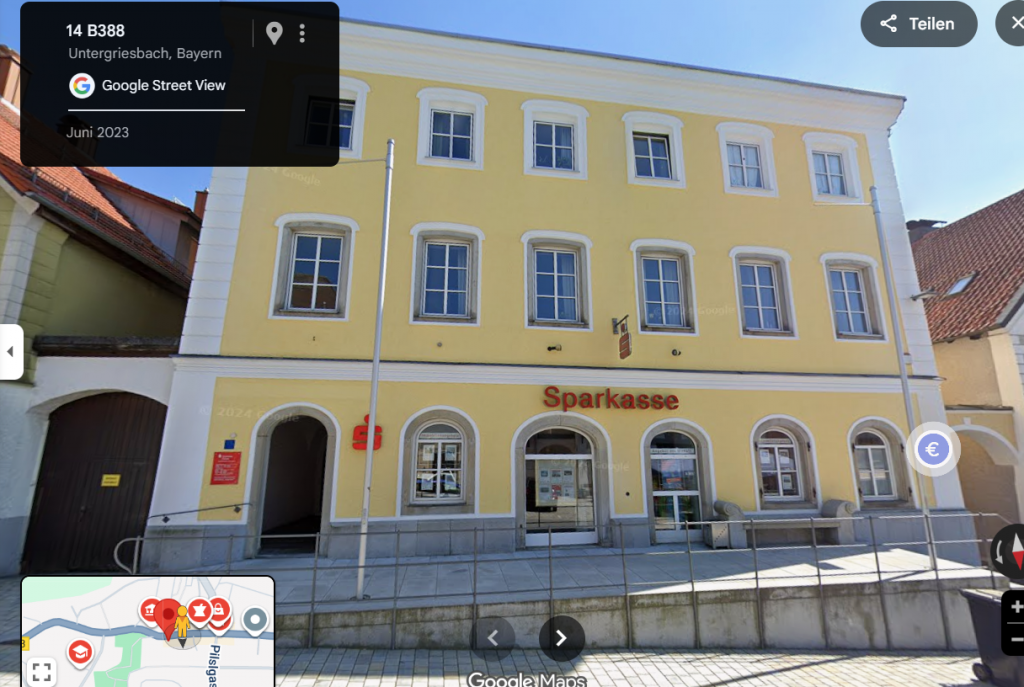

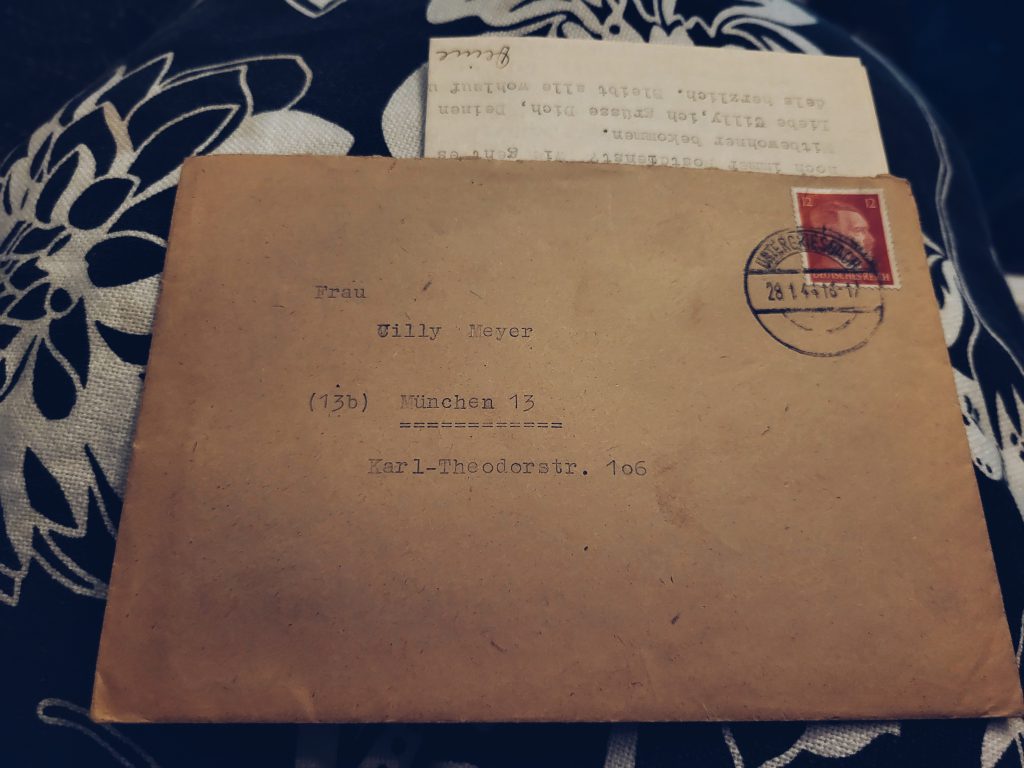

Cilly (Meyer), an die der Brief gesendet wurde, lebte in München.

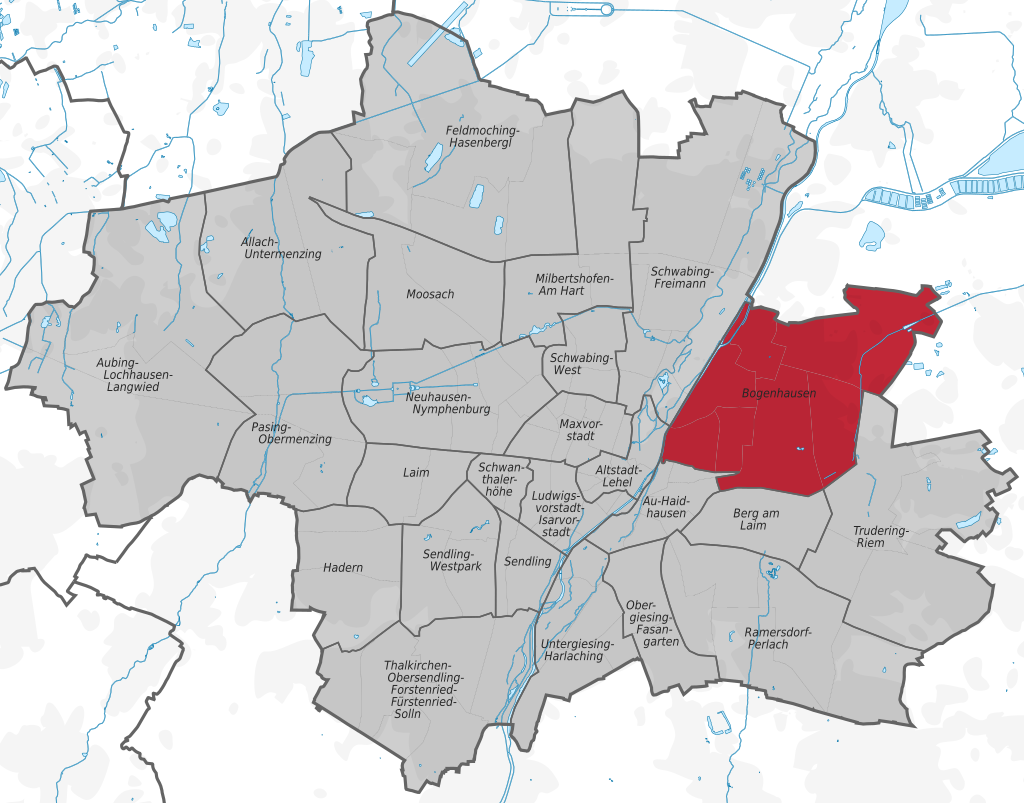

Hinter der Stadt steht die Zahl „13“. München 13 war im Jahr 1944 der Stadtbezirk Bogenhausen. Dieser Bezirk wurde bereits am 1. Januar 1892 in die Stadt München eingemeindet und ist seitdem ein nordöstlicher Stadtbezirk der Landeshauptstadt. Wo der Bezirk liegt seht ihr hier:

Er ist bekannt für seine Grünflächen, alten Villen und seine Lage an der Isar. Das war sicher auch schon zu der Zeit, als der Brief gesendet wurde, so.

Man könnte also meinen, dass auch die Empfängerin des Briefes in einer schicken Villa gewohnt hat, idyllisch am Fluss gelegen. Dem ist nicht so! Hier seht ihr das Haus in der Karl-Theodor-Straße 106:

Es ist die Südfront einer vierflügeligen Wohnanlage und ist ein Baudenkmal. In der Beschreibung dazu – unter der Akten-Nummer des Baudenkmales D-1-62-000-3273 steht: „Neue Sachlichkeit, um 1930 von Eduard Herbert und Otho Orlando Kurz; reiche Bauplastik“.

Ahja…was auch immer „neue Sachlichkeit“ nun bedetet. Fest steht aber: Baujahr 1930. Als also der Brief 1944 gesendet wurde, stand das Haus schon und sah vermutlich nicht viel anders aus als heute. Vielleicht hat Cilly auf einem der Balkone gesessen, während sie den Brief ihrer Freundin gelesen hat. Obwohl….es war Januar, also eventuell doch nicht. 😉

Die Bemerkung, dass sie in diesem Haus der „neuen Sachlichkeit“, statt in einem Altbau gewohnt hat, sollte nicht abfällig klingen. Manchmal war es ja für die Bewohner*innen sogar besser in neu gebauten Häusern zu wohnen. Ich kenne solche Vorteile von Neubauten gegenüber alten, brüchigen und nicht modernen Standards entsprechenden Wohnungen aus Familiengeschichten aus DDR-Zeiten. Bäder in jeder Wohnung waren auch dort noch lange nicht überall im Land üblich. Daher waren die Wohnungen in den „Blöcken“, die später ein Sinnbild für Armut wurden, damals sehr modern. Eventuell war also Cillys Wohnung sogar schöner/luxeriöser als manche Altbauvilla.

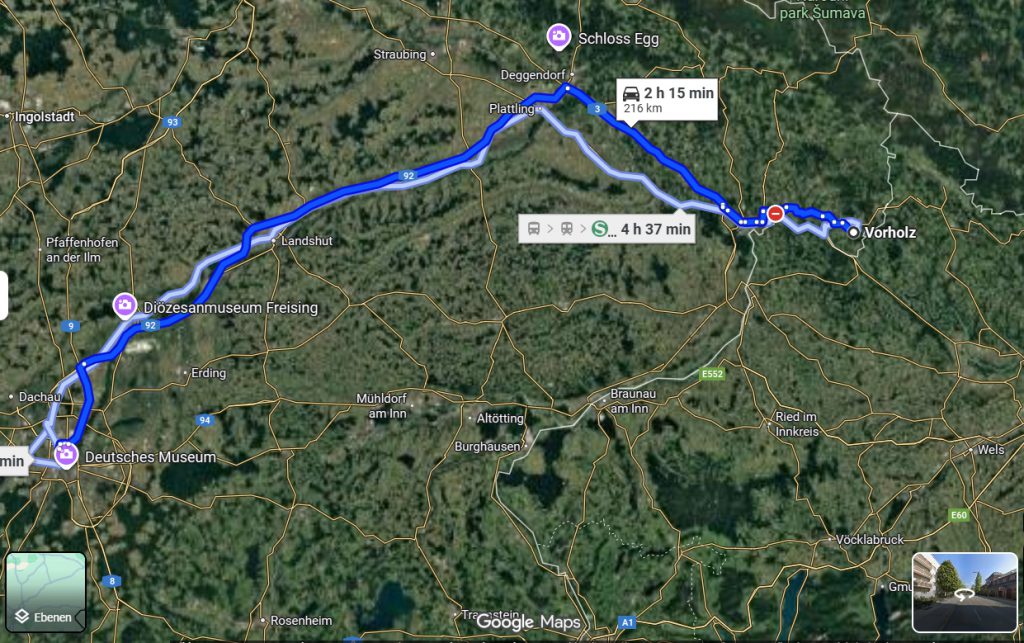

Ich hab euch mal die Strecke von Ursel zu ihrer Freundin Cilly rausgesucht. Nach heutigen Mobilitätsmöglichkeiten:

Die werden natürlich damals anders gewesen sein, strukturell wird sich ja einiges gewandelt haben, Straßenbau etc. Aber doch gibt es einen kleinen Eindruck, wie weit sie auseinander gewohnt haben. Berlin – München ist noch weiter entfernt, so um die 5-6 h, je nachdem welches Transportmittel man wählt. Das lässt einen doch rätseln, wie sie sich wohl kennengerlernt haben. Leider wissen wir dazu nichts. Warum Ursel aber aus Berlin in diese Gegend kam, lässt sich eben mit der Freundin erklären, die in Bayern wohnte und an die der Brief ging. Eventuell kam sie über diese Kontakte in die Unterkunft.

Generell konnte ich beide Personen nicht finden, nicht im Internet. Die jeweiligen Bürgerämter/Stadtarchive habe ich angefragt. Aber ob sie mir die Daten geben, ich denke es nicht und wenn dann nicht kostenlos (Archive verlangen manchmal Gebühren) und Geld habe ich nicht.

Fest steht: Es gibt keine Quelle, die diese Person „Cilly Meyer“ als wohnhaft 1944 in München nennt oder die eine zugehörige Adresse oder sonstige Details liefert. Ebenso findet man nichts über eine „Ursel Steinbach“ am Markt Untergriesbach, Landkreis Passau oder Hans und Ursel in Berlin, auch nicht Regina, die vermutliche Tochter.

Nun ist es in beiden Fällen möglich, dass es nicht die tatsächlichen Namen der Beiden sind. Cäcilie / Cäcilia ist der häufigste Ursprung von „Cilly“ zum Beispiel. Cäcilie ist ein traditioneller weiblicher Vorname. „Cilly“ ist eine gängige, vertrauliche Kurzform oder Spitzname davon. Manchmal wird „Cilly“ auch als eigenständiger Vorname benutzt, aber meist ist es eine Verniedlichung oder Koseform. (vgl. Academic, 2000-2025 )

Ähnlich verhält es sich mit Ursel, der Kurzform von Ursula. Der Name stammt vom lateinischen ursa (Bärin) ab (vgl. Kohlheim & Kohlheim, 2005, S. 414). und war um 1935–1944 sogar unter den beliebtesten Mädchennamen in Deutschland (vgl. GfdS, 2004).

Cäcilia war seltener, aber etabliert – vor allem in katholischen Regionen oder traditionsbewussten Familien. (vgl. Seibicke, 1996, Bd. 4: U–Z; Kohlheim & Kohlheim, 2005, S. 117) Nun ist ja Bayern bekanntermaßen sehr katholisch geprägt und das zur damaligen Zeit noch stärker als heut. Daher handelt es sich also nicht um einen ungewöhnlichen Namen.

Aber zurück zu unserer Briefeschreiberin Ursel. Die Kurzform „Ursel“ ist eine Koseform, die vor allem im süddeutschen (wie eben Vorholz (Untergriesbach), wo sie wohnte) und österreichischen Raum häufig verwendet wurde. Diese Art der Verniedlichung ist charakteristisch für die deutsche Namenskultur. (vgl. Bahlow, 1985, S. 314). Nunja, nicht nur für die Deutsche, viele Kulturen und Länder pflegen Kose- / Spitznamen.

Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, insbesondere auch während der Kriegszeit, wurde der vollständige Vorname „Ursula“ in amtlichen Dokumenten verwendet, wohingegen „Ursel“ vor allem in privaten und familiären Kontexten als vertraulicher Rufname auftrat (vgl. Kohlheim & Kohlheim, 2005). Laut meiner Erfahrung wurde meist auf den Umschlägen die offiziellen Namen und im Brief selber der Kosenamen verwendet, aber das ist eben auch kein Muss. Solange die Briefe ankamen, schrieben sie vielleicht ihre Namen, wie sie sie mochten.

In Recherchen in genealogischen und historischen Quellen ist es allerdings ratsam, bei der Suche sowohl die offizielle Form, als auch die Kurzform zu berücksichtigen, da in den meisten amtlichen Registern nur der vollständige Vorname dokumentiert wurde (vgl. Evans, 2008, S. 56). Das habe ich getan, und trotzdem nichts Konkretes gefunden.

Es wurden mir mehrere Todesanzeigen aufgeführt, manche hätten auch vom Geburtsjahr her passen können. Aber leider war nichts davon konkret genug. Schade. Aber so ist das manchmal!

Ursel schrieb nun an einer Stelle „In Passau und Umgebung ist schon Platz gemacht worden für Wien und Linz. Wo soll das hin?“ – Vermutlich meint sie damit, dass bereits Platz für Bombengeschädigte gemacht wurde, also sich darauf eingestellt wurde, dass Menschen aus größeren Städten kommen würden, da diese häufiger bombardiert wurden als das Land. Linz liegt nur ca. eine Stunde weg von der Region, in der sie wohnte. Es ist also naheliegend, dass sie Flüchtlinge und Ausgebombte aufnehmen mussten.

Sie scheint mit der abschließenden Frage zu meinen, wie der Krieg und dessen Folgen wohl noch weitergehen soll. Eine rethorische Frage und eine, die etwas Verzweiflung durchblicken lässt. Darauf deutet auch der spätere Satz hin: „Wenn das so Vielen so geht, kann man Angst vor der Zukunft haben.“ Die Charakterveränderungen der beschriebenen Frau schienen ihr Angst zu machen. Ebenso auch die Zerstörung der Großstadt Berlin, die der Mann der Freundin Cilly ja laut Brief mit eigenen Augen gesehen hatte.

Auch im ländlichen Bayern zeigt sich laut Historiker Michael Kißener (2005), dass „die Distanz zur NS‑Ideologie wuchs, je näher der Krieg dem Alltag rückte“. Der Alltag war geprägt von erzwungenen verstärkten Arbeitseinsätzen, auch von Jugendlichen und Frauen. Dann mussten viele Geflüchtete aufgenommen werden, teilweise in die eigene Wohnung mit. Dies Alles führte zu Überlastung und innerem Widerstand. Zynismus, Resignation und Galgenhumor prägten viele Briefe, Tagebücher und Erinnerungen aus dieser Zeit.

„Die Menschen taten, was sie mussten – nicht aus Überzeugung, sondern um zu überleben.“

— (Kißener 2005, S. 214)

Ländliche Gebiete wie Niederbayern waren zwar selten direktes Ziel von Angriffen, aber zunehmend betroffen von:

- Flüchtlingsströmen

- Sorge um Angehörige an der Front

- Einberufung der letzten Wehrfähigen

- Lebensmittelknappheit

- Misstrauen, Angst vor Denunziation

- innerer Distanz zur NS-Ideologie

Die Verzweiflung, die Ursel hier formulierte, war also kein Einzelfall, sondern betraf viele. Die Wehrmacht war nach Stalingrad (1943) und der Schlacht um Kursk (Sommer 1943) auf dem Rückzug. Alliierte Bombenangriffe auf deutsche Städte intensivierten sich. Die Verantwortlichen auf der alliierten Seite versuchten dadurch unter anderem den Kampfwillen der Menschen zu brechen. Diese Rückschläge und große Verluste an Leben und Besitz liessen die Menschen zweifeln – eventuell nicht am Nationalsozialismus an sich – aber an den Sieg schon zum Teil. Es gab also Resignation und damit auch innere Distanz zur Propaganda, besonders, wenn die Verluste und Härten größer wurden.

Davon zeugt auch ihr „Wär doch der Krieg vorüber!“

Sicherlich hat zu dieser Stimmung auch die beschriebene Stromsperre/der Stromausfall beigetragen („Weisst Du Cilly, ich wundere mich mitunter selbst, das ich das hier aushalte. Wochenlang geht kein Telefon, einige Tage lang brannte kein elekt. Licht“). Aufgrund von Rohstoffmangel, beschädigten Kraftwerken oder Engpässen in der Energieerzeugung konnten Städte oder Regionen den Strom nicht dauerhaft bereitstellen. Um die begrenzte Elektrizität gerecht zu verteilen, wurde der Strom zeitweise abgeschaltet. Natürlich kam es kriegsbedingt auch zu Zerstörungen, die Stromausfälle verursachten.

Auch den Ausfall des Telefonnetzes über Wochen erwähnt sie in betroffenem Ton. Solche Maßnahmen, wie die oben ausgeführten Einschränkungen des Stroms oder kriegsbedingte Ausfälle, konnten auch Telefonnetze mit betroffen haben, insbesondere wenn die Stromversorgung zu Vermittlungsstellen oder Verstärkern nicht gesichert war. Im Krieg war Material knapp, Reparaturen wurden verzögert, Ersatzteile waren oft schwer zu bekommen — das galt auch für elektrische und telefonische Infrastruktur.

Sie bedauert ja ausserdem noch sehr verzweifelt klingend, dass sie das Radio nicht hören konnte. Klar war dies von Propaganda geprägt, aber zu Zeiten, wo nicht Fernseher oder Handys als schnelle Nachrichtenquellen verfügbar waren, waren die Menschen eben auf das Radio angewiesen, selbst wenn dieses politisch gefärbt / die Realität verzerrend war und sie sicherlich manche der (Durchhalte-)Parolen nicht mehr hören konnten.

Abgesehen davon ist der Brief stark geprägt von den Sorgen um geliebte Menschen. Da wir leider kaum Daten haben von den Personen, wird auch hier eine schnelle Recherche (ohne in Archive zu gehen etc.) ins Leere laufen.

Was wir aber haben ist die letzte Aussage, die dem Brief noch angehangen wurde, der letzte Absatz über die geklaute verstorbene Person. Das klingt auf den ersten Blick grotesk – fast wie schwarzer Humor. Aber da es ja in direkter Verbindung zu Bekannten berichtet wurde, scheint die Geschichte glaubwürdig. Warum sollte aber jemand eine Leiche klauen?

In einigen Regionen und unter bestimmten Regimen (u. a. im NS‑Deutschland) gelangten Leichname — besonders von Hingerichteten, Deportierten oder inoffiziell verfügbar gewesenen Opfern (durch Morde in KZs etc.) — in die Hände medizinischer Institute. Dort wurden sie für Anatomieunterricht und Forschung verwendet. Es gibt belegte Fälle systematischer Beschaffung von Leichen durch Institute (oft in Verbindung mit Justizvollzug oder staatlichen Behörden), aber auch illegale (private) Transfers existierten. In einigen Fällen verschwanden Körper aus Lazaretten oder Krematorien auf dubiose Weise. Das wäre eine düstere, aber im Ausnahmezustand des Krieges nicht undenkbare Erklärung.

Hinweis: Die Verstrickung von medizinischen Einrichtungen in Verstößen gegen Ethik und Menschenwürde im Dritten Reich ist intensiv erforscht (vgl. z. B. Lifton, Weindling — siehe Literaturliste).

Es ist denkbar, dass der Leichnahm also an ein medizinisches Institut verkauft wurde. Viele Menschen im Krieg waren verzweifelt und haben versucht aus allem Geld zu machen oder sie waren nicht verzweifelt, sondern einfach nur opportunistisch.

Im Chaos der Bombardierungen ist es jedenfalls denkbar, dass sowas ganz praktisch gesehen möglich war – Menschen, die in den Bombardierungen umgekommen sind, zu Geld zu machen, ohne dass es großt für Aufsehen gesorgt hat.

Woher will man denn wissen, ob die Menschen, die da eine Leiche abtransportieren, sie nicht auf den Friedhof bringen? Man war ja dankbar, wenn sich Jemand um diese Aufgabe kümmerte. Dass in dem Fall aber verschiedene Sachen aus dem Keller geklaut wurden, ist aber ein Hinweis darauf, dass der Mann nicht respektvoll beerdigt wurde nach dem Abtransport. Die Berliner*innen, die es eventuell beobachteten, wie er mitgenommen wurde, wussten das ja nun aber nicht. Eventuell haben die Diebe ihn auch im Teppich gelassen beim Abtransport.

Doch, egal wie, ist es wirklich schrecklich. Erst stirbt jemand, der einem so nahe gestanden hat und dann das. Die arme Familie! Auch wenn man im ersten Moment eventuell auch schmunzeln muss, weil es so skurril ist. So ist es im Leben. Ähnlich erging es mir bei einem Bericht im Buch „3 Tage im April“, in dem berichtet wurde, dass in Leipzig überall weiße Tücher aus den Fenstern gehangen wurden, um den einrückenden Amerikanern zu signalisieren, dass die Stadt friedlich ist / nicht mehr Kämpfen mag so kurz vor Kriegsende.

Hierbei gibt es einen Tagebucheintrag, der von einem rausgehangenen Nachthemd mit Kotspuren berichtet. Ich musste kurz lachen, ich geb es zu. Im Falle des Diebstahles – so viel dazu: Ob tragisch oder absurd – diese Geschichte ist ein Sinnbild für den moralischen und sozialen Zerfall in der Kriegszeit.

Eine Alternative Erklärung für das Verschwinden des Mannes wäre (weniger wahrscheinlich, aber möglich): eine offizielle Behörde/Feuerwehr hat Leiche aus hygienischen Gründen weggebracht und nicht sachgerecht dokumentiert; die Kisten wurden dann von anderen gestohlen. In einer langen Nacht kann viel passieren. Hoffen wir es für den Großvater. :/ In dem Fall wurde er wenigstens beerdigt.

Mein Fazit

Der Brief von Ursel ist ein beeindruckendes historisches Zeugnis. Er enthält:

- sehr persönliche Gedanken

- ein Bild vom Kriegsalltag auf dem Land

- Sorgen um geliebte Menschen in der Großstadt

- eine bizarre, aber erschütternde Geschichte vom Opa im Teppich und seinem mysteriösen Verschwinden

Und er zeigt vor allem:

Die Zerrissenheit einer Frau im Krieg, zwischen Pflichtgefühl (auf den Wunsch des Mannes hören), Ängsten um die Lieben und vor der Zukunft, Isolation und Sehnsucht nach Normalität.

Nun gut. Hier will ich aber schließen für heut. Mal sehen was ich sonst noch so für skurrile und spannende Briefe in meiner Sammlung finden werde. Ich lass es euch wissen!

Bis dahin

EURE BEWAHRERIN

Hat Euch der Beitrag gefallen, dann gebt mir gern einen Kaffee aus für meine Arbeit:

buymeacoffee.com/melriot

QUELLEN:

Middlebrook, M. (1990, 2000, 2010): The Berlin Raids. Pen and Sword; Reprint edition.

Academic (2000-2025): Cäcilie. Abgerufen unter: https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/290463/

Bahlow, H. (1985). Deutsches Namenlexikon. Herkunft und Bedeutung der Vornamen, Familiennamen und Geografischen Namen. Suhrkamp Verlag.

Kohlheim, R., & Kohlheim, V. (2005). Duden – Das große Vornamenlexikon. Herkunft, Bedeutung und Gebrauch von über 8.000 Vornamen. Dudenverlag.

Evans, E. (2008). Genealogical Research in German Church and Civil Records. National Genealogical Society.

Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) (2004): Vornamenstatistik 1890–2000. Wiesbaden: GfdS.

Seibicke, W. (1996): Historisches Deutsches Vornamenbuch, Bd. 4: U–Z. Berlin: de Gruyter.

Kohlheim, R. & Kohlheim, V. (2005): Duden – Das große Vornamenlexikon, Mannheim: Dudenverlag.

Kißener, M. (2005): Die Deutschen und der Krieg. Alltag, Bewältigung, Distanz. München: C.H. Beck.

QUELLEN ZU DEM LEICHENDIEBSTAHL:

Lifton, Robert J. (1986). The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide. New York: Basic Books. — Behandelt die Verstrickung von Ärzten und Institutionen in Verbrechen, inkl. Umgang mit Leichen und Experimentopfern.

Weindling, Paul (2004/2006). Arbeiten zu Nazi Medicine / Victims and Survivors of Nazi Human Experiments — analysiert medizinische Forschungspraxen und die Beschaffung von Leichnamen.

AUSSERDEM INTERESSANT ZUM THEMA:

Nuremberg Trial Transcripts / Dokumente zu medizinischen NS‑Verbrechen (z. B. Allied War Crimes records) — Primärquellen zu Missbrauch von Leichen und Menschenversuchen.

Forschungsarbeiten und Lokalarchive über Plünderungen im Zweiten Weltkrieg, z. B. Studien zu „Looting and the Home Front“ oder Monographien über Kriegsalltag und Schwarzmarkt (verschiedene Historiker; regionale Fallstudien in deutschen Stadtarchiven).

Bundesarchiv (BArch) — Bestände zu Polizei‑, Gerichts‑ und Militärakten; dort finden sich Fälle von Leichenverbringung, Raub an Toten und Strafverfahren.